In der Stadt Culm wird ein altes Gebäude gezeigt, das zur Zeit, als dieser Ort sich noch im Besitze eines blühenden Seehandels befand, den englischen Kaufleuten zur Waarenniederlage gedient haben soll. Von diesem Gebäude aus geht ein Gang tief unter der Erde fort; wie man behauptet, soll er sich eine Stunde weit bis nach dem Dorfe Grubno erstrecken. Wenigstens befindet sich in dem letzteren die Oeffnung eines andern unterirdischen Ganges, der in der dem ersteren entgegengesetzten Richtung streicht. Häufig hat man es schon versucht, von dem einen Ende zum andern zu dringen, aber immer vergeblich, da, wenn man tiefer hinabstieg, stets die Kerzen verlöschten. Auch wurden die, welche sich hinabwagten, durch gespenstische Erscheinungen in Schrecken versetzt. Bei einer Eroberung Culms durch die Polen nämlich soll ein Engländer, Bewohner des Kaufhauses, um seine Geliebte vor dem Andrange seines feindlichen Hauptmanns zu retten, mit ihr durch jenen Gang zu entfliehen versucht haben, aber nicht wieder an das Tageslicht gelangt sein. Die Sage berichtet, dass, als es ihm nicht gelingen wollte, den Ausgang zu gewinnen, er erst seine Geliebte, dann sich selbst ermordet habe, und daß Beider Geister es nun sind, die sich warnend zeigen.

Diese Sage wurde der Sammlung Die Volkssagen Ostpreußens, Litthauens und Westpreußens, herausgegeben von W.J.A. von Tettau und J.D.H. Temme, Berlin 1837, entnommen. Sie hat natürlich einen wahren Kern.

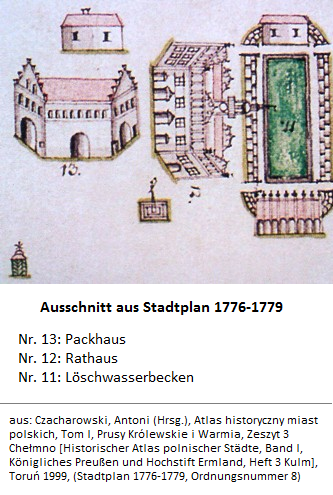

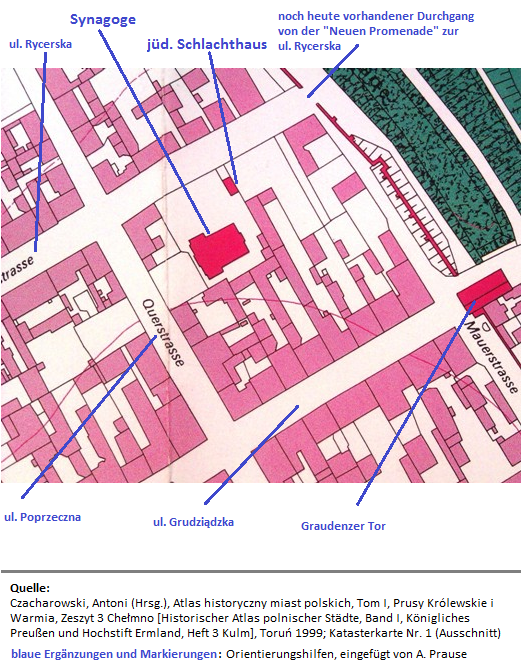

Das Englische Packhaus hat es nämlich tatsächlich gegeben. Es wurde nach 1298 östlich des Rathauses auf dem Marktplatz errichtet und stand dort noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es handelte sich um ein prächtiges, mehrstöckiges Gebäude mit gotischen Treppengiebeln, einem Satteldach und Eingängen an jeder Seite. Überliefert ist, dass es mindestens 1635, 1663 und 1670 instand gesetzt worden ist. Im 17. und 18. Jahrhundert verkauften im Packhaus Metzger Wurst und Fleisch. Nördlich und südlich des Gebäudes befanden sich Verkaufsstände, an denen weitere Waren angeboten wurden.

Das Englische Packhaus hat es nämlich tatsächlich gegeben. Es wurde nach 1298 östlich des Rathauses auf dem Marktplatz errichtet und stand dort noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es handelte sich um ein prächtiges, mehrstöckiges Gebäude mit gotischen Treppengiebeln, einem Satteldach und Eingängen an jeder Seite. Überliefert ist, dass es mindestens 1635, 1663 und 1670 instand gesetzt worden ist. Im 17. und 18. Jahrhundert verkauften im Packhaus Metzger Wurst und Fleisch. Nördlich und südlich des Gebäudes befanden sich Verkaufsstände, an denen weitere Waren angeboten wurden.

Zur Entstehung der Sage über den geheimnisvollen Gang dürfte das doppelstöckige Gefängnis beigetragen haben, das im Keller des Englischen Packhauses untergebracht war. Man sprach vom oberen und unteren Gefängnis. 1661 erhielten seine Kerkerzellen neue Türen. In den Zellen befanden sich neben Gittern in die Erde eingelassene Eichenpfähle, an denen die Fuß- und Handfesseln für die Gefangenen befestigt waren. Es gab auch einen Aufzug, mit dem das Essen in die Zellen herabgelassen wurde.

Das Dorf Grubno liegt südöstlich von Culm und man benötigt vom Markt aus zu Fuß sicherlich eine Stunde, um es zu erreichen. Von Gängen unter der Altstadt sprechen noch heute ältere Culmer, die dabei auf mündliche Überlieferungen verweisen. Handfeste Beweise für die Existenz unterirdischer Verbindungswege gibt es aber nicht. Im Mai 2012 wurde im Zuge der gerade begonnenen Bauarbeiten auf dem Markt mit einem Bodenradar der fragliche Bereich der Altstadt untersucht. Hinweise auf unterirdische Hohlräume hat man nicht gefunden.

Angaben über das Englische Packhaus aus:

-

- Marek G. Zieliński, Chełmno – civitas totius Prussiae metropolis XVI-XVIII w., Bydgoszcz 2007, S. 18, 44 f., 426

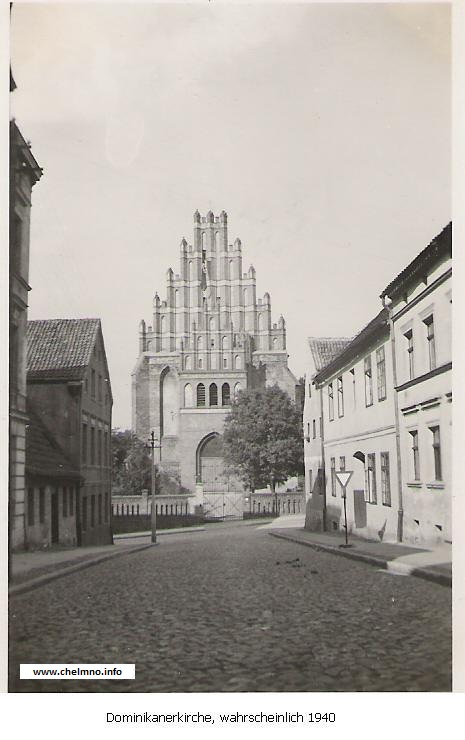

Die Zerstörungswut der nationalsozialistischen Besatzer, die dafür sorgten, dass sowohl die

Die Zerstörungswut der nationalsozialistischen Besatzer, die dafür sorgten, dass sowohl die

Dieses Foto von Grzegorz Góra aus der Website

Dieses Foto von Grzegorz Góra aus der Website