Rathaus im September 2018

Das im historischen Rathaus auf dem Marktplatz untergebrachte Museum des Culmer Landes (Muzeum Ziemi Chełmińskiej) bietet die Möglichkeit, die Geschichte der Stadt Culm an der Weichsel (Chełmno nad Wisłą) und ihres Umlandes näher kennenzulernen.

Bereits in der Zwischenkriegszeit wurden von engagierten Bürgern Anstrengungen unternommen, in Culm ein Museum einzurichten.1933 wurde anlässlich des 700. Jahrestags der Stadtgründung eine umfangreiche Ausstellung organisiert. Weitergehende Pläne konnten jedoch nicht realisiert werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Idee, die Stadtgeschichte dauerhaft und anschaulich zu vermitteln, wieder aufgenommen. Federführend war dabei Mag. Jerzy Kałdowski, der an der Spitze der Initiative stand und später der erste Direktor des Museums wurde. Es gelang, zunächst einen Raum im alten Rathaus für eine Ausstellung zu gewinnen, die mit der Zeit wuchs und im Jahr 1964 den Status eines sog. Museumspunkts erhielt. Bis 1975 verfügte dieser Vorgänger des heutigen Museums über zwei Säle auf der Südseite des ersten Stockwerks.

1975 fiel der Beschluss, das Rathaus ausschließlich für museale Zwecke zu nutzen. Siebenjährige Sanierungsarbeiten in diesem historischen Gebäude erzwangen jedoch die vorläufige Verlegung des Museums in den Pulverturm. Zum 750-jährigen Gründungstag der Stadt erhielt es dann seinen endgültigen Standort im Rathaus. Die offizielle Eröffnung des Museums des Culmer Landes fand am 28. Dezember 1983 statt.

Das Museum sammelt vor allem Gegenstände, die mit dem Stadtgebiet und seiner nächsten Umgebung im Zusammenhang stehen. Neben den Dauerausstellungen “Geschichte Culms” und “Dr. Ludwik Rydygier – ein polnischer Chirurg von Weltruf” können auch regelmäßige Sonderausstellungen besucht werden.

Die Dauerexposition “Geschichte Culms” nimmt fünf Säle im ersten Stockwerk ein. Im ersten Raum werden die Geschichte vor der Stadtgründung 1233, die Verleihung des Gründungsprivilegs und die Entwicklung der Stadt im Mittelalter dargestellt. Einen besonderen Eindruck hinterlassen der Gerichtssaal, in dem man Wandgemälde Jan Roszkowskis aus dem 18. Jahrhundert bewundern kann, die thematisch an biblische Gerichtsszenen anknüpfen, sowie eine mit schönen Intarsien versehene Tür im Rokokostil mit der lateinischen Inschrift “Non Quaerit Quae Sua Sunt”. Zu den Exponaten in diesem Saal gehören die “Kriminalistische Praktik” von Jakub Czechowicz, die im Jahre 1769 in Culm herausgegeben wurde, sowie zwei Danziger Editionen der Revision des Culmer Rechts aus dem 18. Jahrhundert.

In einem weiteren Saal ist die Geschichte des Culmer Schulwesens dargestellt, wobei besonders auf die einstige Culmer Akademie (1386-1818) eingegangen wird. Sie war eine bedeutende Bildungseinrichtung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Nikolaus Kopernikus einer ihrer Schüler war.

Ihre Tradition übernahm das im Jahre 1837 gegründete Culmer Gymnasium, das als Teil des Schulzentrums Nr. 1 noch heute besteht. Auch die Geschichte dieser Schule wird näher dargestellt. Ihre ersten Direktoren waren Karl Richter und Wojciech Łożyński. Zu ihren Abiturienten gehörten Kurt Schumacher sowie die Brüder Franciszek, Maksymilian und Leon Raszeja.

Im einstigen Sommersaal befindet sich eine herrlich bemalte Balkendecke aus dem 17. Jahrhundert. Hier ist eine Sammlung untergebracht, die an das Culmer Druckerhandwerk, örtliche Verleger (Józef Chociszewski, Józef Gółkowski, Ignacy Danielewski, Walenty Fiałek) sowie die in der Stadt tätigen Zünfte und Vereine erinnert.

Die beiden letzten Ausstellungssäle befassen sich mit der geschichtlichen Zäsur der Jahre 1920-1945. Die Exponate aus den Zwischenkriegsjahren spiegeln in besonderer Weise die Zeit wieder, in der Polen seine Unabhängigkeit wieder erlangte, und illustrieren die Tätigkeit verschiedener Vereine sowie der in Culm stationierten Armeeeinheiten. Beschrieben wird natürlich auch die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkriegs.

Im zweiten Stockwerk des Rathauses kann man den Bürgersaal mit herrlichen Stuckarbeiten aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert und Keramikbüsten bewundern. Betrachten kann man Portraits verdienter Culmer Bürger, unter anderem von Walenty Fiałek (1852-1932), einem Verleger polnischer Bücher, sowie des berühmten Chirurgen Dr. Ludwik Rydygier (1850-1920).

Ludwik Rydygier ist eine eigene Ausstellung gewidmet. Unter den gezeigten Exponaten befindet sich eine Rarität, nämlich eine im Jahre 1912 in Lemberg herausgegebene Sammlung aller wissenschaftlichen Arbeiten mit dem Autogramm des Verfassers, die dem Museum von einem Mitglied der Familie Rydygier überlassen worden ist. Interessant sind auch medizinische Geräte und Instrumente aus der Epoche Rydygiers.

Im Museum werden ebenfalls viele Werke des Malers Antoni Piotrowicz gezeigt.

Das Museum des Culmer Landes organisiert regelmäßig zeitlich begrenzte Ausstellungen, die hauptsächlich regionale Themen betreffen oder Gastausstellungen anderer Institutionen bilden.

Im Eingangsbereich des Rathauses ist die städtische Touristeninformation untergebracht. Außerdem findet man hier die Kasse des Museums mit einer Verkaufsstelle für regionalgeschichtliche Publikationen.

[Erstveröffentlichung dieses Beitrags: 07.12.2007, ergänzt 05.01.2021]

Der Jungfrauenturm an der ul. 3 Maja ist ein Teil der Stadtbefestigung, der teilweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts rekonstruiert wurde.

Der Jungfrauenturm an der ul. 3 Maja ist ein Teil der Stadtbefestigung, der teilweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts rekonstruiert wurde.

Bis heute ist die die Altstadt von Culm an der Weichsel (Chełmno nad Wisłą) umschließende Wehrmauer mit einer Länge von ungefähr 2270 Metern fast vollständig erhalten geblieben. Die Wehrmauern aus Ziegelsteinen entstanden im 13. und 14. Jahrhundert an der Stelle ursprünglicher Holz- und Erdbefestigungen. Im Jahre 1563 wurden die bestehenden Mauern mit Erlaubnis des Königs Zygmunt August auf die heutige Höhe erweitert.

Bis heute ist die die Altstadt von Culm an der Weichsel (Chełmno nad Wisłą) umschließende Wehrmauer mit einer Länge von ungefähr 2270 Metern fast vollständig erhalten geblieben. Die Wehrmauern aus Ziegelsteinen entstanden im 13. und 14. Jahrhundert an der Stelle ursprünglicher Holz- und Erdbefestigungen. Im Jahre 1563 wurden die bestehenden Mauern mit Erlaubnis des Königs Zygmunt August auf die heutige Höhe erweitert.

Der mit einer Seite an den

Der mit einer Seite an den

Das ursprünglich als Garnisonslazarett genutzte Gebäude an der Parkstraße (ul. Parkowa) wurde in den Jahren 1906/1907 auf einem 8001 qm großen Grundstück vom Culmer Unternehmen Meseck und Schultze errichtet und der preußischen Armee verpachtet.

Das ursprünglich als Garnisonslazarett genutzte Gebäude an der Parkstraße (ul. Parkowa) wurde in den Jahren 1906/1907 auf einem 8001 qm großen Grundstück vom Culmer Unternehmen Meseck und Schultze errichtet und der preußischen Armee verpachtet.

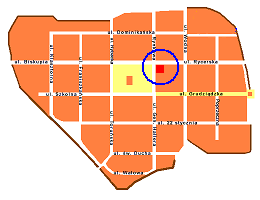

Das auf den ersten Blick unscheinbare Eckhaus am nördlichen Ende der Ostseite des Markts (Ecke ul. Rycerska) entstand im 13. Jahrhundert, wurde im 14. Jahrhundert erweitert und schließlich 1570 von Melchior Cywiński grundlegend umgebaut. Sehenswert sind zwei kunstvoll im Stil der Renaissance gestaltete Flachreliefs aus Sandstein, die eine Verkündigungsszene sowie die Jesus huldigenden Heiligen Drei Könige darstellen.

Das auf den ersten Blick unscheinbare Eckhaus am nördlichen Ende der Ostseite des Markts (Ecke ul. Rycerska) entstand im 13. Jahrhundert, wurde im 14. Jahrhundert erweitert und schließlich 1570 von Melchior Cywiński grundlegend umgebaut. Sehenswert sind zwei kunstvoll im Stil der Renaissance gestaltete Flachreliefs aus Sandstein, die eine Verkündigungsszene sowie die Jesus huldigenden Heiligen Drei Könige darstellen.

Östlich des

Östlich des

Die gotische Kirche wurde im späten 13. Jahrhundert gebaut und orientiert sich nach Osten. Sie ist einschiffig und besitzt einen viereckigen Turm an der Westfassade. An der Südseite war an die Kirche einst ein Krankenhaus angebaut, weshalb die Kirche auch Spitalkirche genannt wurde. Das Innere der Kirche ist mit einem hölzernen Fassgewölbe verkleidet. Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert stellen Szenen der Verkündigung, der Heimsuchung, des letzten Abendmahls und das Bildnis der heiligen Maria Magdalena dar.

Die gotische Kirche wurde im späten 13. Jahrhundert gebaut und orientiert sich nach Osten. Sie ist einschiffig und besitzt einen viereckigen Turm an der Westfassade. An der Südseite war an die Kirche einst ein Krankenhaus angebaut, weshalb die Kirche auch Spitalkirche genannt wurde. Das Innere der Kirche ist mit einem hölzernen Fassgewölbe verkleidet. Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert stellen Szenen der Verkündigung, der Heimsuchung, des letzten Abendmahls und das Bildnis der heiligen Maria Magdalena dar.