Der berühmte Regisseur Andrzej Wajda hat in seinem 2007 produzierten Film Katyń ein Ereignis und seine Nachwirkungen verarbeitet, das sich tief ins Bewusstsein der polnischen Gesellschaft eingebrannt hat.

Mit einem geheimen Zusatzprotokoll zum später als Hitler-Stalin-Pakt bezeichneten Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 hatten das Dritte Reich und die Sowjetunion ihre Interessensphären in Polen abgesteckt. Nach dem Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 und dem für die polnische Bevölkerung überraschenden Einrücken der Sowjetarmee am 17. September 1939 in Ostpolen wurde diese vierte Teilung Polens durch den sog. deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag am 28. September 1939 besiegelt. Durch das relativ schnelle Vorrücken der deutschen Armeen hatte sich das Kriegsgeschehen ab Mitte September vorwiegend nach Ostpolen verlagert. Dadurch kamen viele polnische Armeeangehörige und Polizeibeamte in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Das Politbüro der KPdSU erließ im Frühjahr 1940 den Befehl, tausende polnische Gefangene durch den sowjetischen Geheimnis NKWD hinrichten zu lassen. Ihre Leichen wurden an verschiedenen Stellen in Massengräbern verscharrt.

Mit einem geheimen Zusatzprotokoll zum später als Hitler-Stalin-Pakt bezeichneten Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 hatten das Dritte Reich und die Sowjetunion ihre Interessensphären in Polen abgesteckt. Nach dem Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 und dem für die polnische Bevölkerung überraschenden Einrücken der Sowjetarmee am 17. September 1939 in Ostpolen wurde diese vierte Teilung Polens durch den sog. deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag am 28. September 1939 besiegelt. Durch das relativ schnelle Vorrücken der deutschen Armeen hatte sich das Kriegsgeschehen ab Mitte September vorwiegend nach Ostpolen verlagert. Dadurch kamen viele polnische Armeeangehörige und Polizeibeamte in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Das Politbüro der KPdSU erließ im Frühjahr 1940 den Befehl, tausende polnische Gefangene durch den sowjetischen Geheimnis NKWD hinrichten zu lassen. Ihre Leichen wurden an verschiedenen Stellen in Massengräbern verscharrt.

Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion und der Besetzung sowjetischer Gebiete entdeckten Wehrmachtsangehörige im Februar 1943 in einem Waldgebiet bei der Ortschaft Katyń nahe Smolensk Massengräber mit Leichen polnischer Offiziere. Die Polnische Exilregierung forderte darauf eine internationale Untersuchung der Funde, wodurch es zu ihrem Bruch mit Moskau kam. Die Nationalsozialisten nutzten das Massaker von Katyń zu gegen die Sowjetunion gerichteten Propagandazwecken und gestatteten einer internationalen Untersuchungskommission, die unter anderem mit Gerichtsmedizinern besetzt war, die Massengräber in Augenschein zu nehmen. Diese kam zum Schluss, dass die Tötungen der polnischen Offiziere im Frühjahr 1940 erfolgt waren.

Nachdem die Rote Armee Ende 1943 die deutschen Truppen zurückgedrängt hatte, führte die Sowjetunion eine erneute, ihrer Propaganda genehme, Untersuchung durch, die einen späteren Todeszeitpunkt (Herbst 1941) feststellte und den Massenmord dem Dritten Reich anlastete.

Die nationalsozialistische Täterschaft war bis zur Wende 1989/90 Gegenstand der offiziellen Geschichtsschreibung in der Sowjetunion und den anderen Ostblockstaaten. Erst 1990 gestand die Sowjetunion ihre Verantwortung ein. Im Oktober 1992 ordnete der russische Präsident Jelzin an, Polen Kopien von noch vorhandenen Dokumenten über das Massaker zu überlassen, die anschließend sowohl in Polen als auch in Russland veröffentlicht worden sind. Bis heute laufen historische Forschungen, weil die Geschehnisse vom Frühjahr 1940 bisher nicht im Detail aufgeklärt werden konnten.

Auch in Polen konnte über die wirklichen Täter der Massenexekutionen in der Nachkriegszeit nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen werden. Besonders deshalb ist bis heute das Bedürfnis nach vollständiger Aufklärung der Vorgänge und nach einer Erinnerung an die Opfer besonders groß. So hat das polnische Parlament am 14. November 2007 beschlossen, den 13. April als Gedenktag für die Opfer der Verbrechen von Katyń zu begehen.

Mit Katyń verbindet sich ein weiteres tragisches Ereignis der jüngsten polnischen Geschichte, bei dem 96 Menschen starben. Die Passagiere der am 10. April 2010 beim Landeanflug auf den Militärflugplatz Smolensk-Nord abgestürzten polnischen Regierungsmaschine, unter anderem Staatspräsident Lech Kaczyński, seine Ehefrau Maria, der letzte Staatspräsident der Polnischen Exilregierung Ryszard Kaczorowski, hohe Offiziere sowie Vertreter von Parlament, Regierung, Behörden, Glaubensgemeinschaften und Verbänden, waren anlässlich des 70. Jahrestages des Massakers auf dem Weg zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Soldatenfriedhof Katyń.

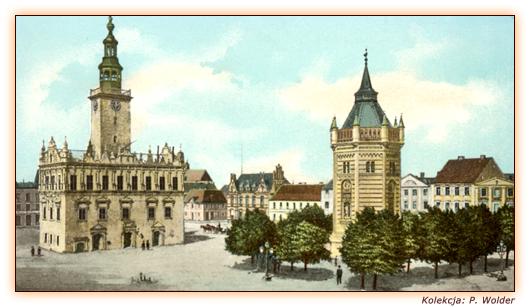

In Culm (Chełmno) erinnert an die aus der Stadt stammenden Offiziere, die 1940 in der Sowjetunion ermordet worden sind, unter anderem ein am 24. Juni 1995 enthüllter Gedenkstein auf dem Platz vor der Garnisonskirche. Dieser enthält in polnischer Sprache folgende Inschrift:

In Culm (Chełmno) erinnert an die aus der Stadt stammenden Offiziere, die 1940 in der Sowjetunion ermordet worden sind, unter anderem ein am 24. Juni 1995 enthüllter Gedenkstein auf dem Platz vor der Garnisonskirche. Dieser enthält in polnischer Sprache folgende Inschrift:

Den Soldaten der Culmer Garnison, nämlich des 66. Kaschubischen Infanterieregiments und des 8. Kavallerieschützenregiments, die vom NKWD im Jahr 1940 in Katyń und an anderen Hinrichtungsstätten während des Zweiten Weltkriegs ermordet worden sind.

Folgende Offiziere der genannten Regimenter, die in Culm stationiert waren, gehören zu den Opfern von Katyń:

66. Kaschubisches Infanterieregiment

Rafał Sołtan

Jerzy Jeleniewicz

Józef Kordasiewicz

Stanisław Podwiński

Józef Ruszar

Władysław Dworczak

Tadeusz Gąsiorowski

Eugeniusz Rykowski

Jerzy Terlicki

Antoni Boczek

Józef Grzanka

Szczepan Eugeniusz Łuczak

Ludwik Młynarczyk

Józef Wawrzyniak

Edmund Wróblewski

Michał Frank

Izydor Janca

Mieczysław Nierzwicki

Leon Porasiński

Paweł Przytuła8. Kavallerieschützenregiment

Jerzy Staniszewski

Arkadiusz Dejewski

Julian Janas

Kazimierz Duczko

Ignacy Prądzyński

Tadeusz SikorskiOffizier der Staatspolizei

Witold Nowakowski

Den Offizieren des 66. Kaschubischen Infanterieregiments wurde darüber hinaus eine am 21. Juni 1998 enthüllte Gedenktafel gewidmet, die sich im Innern der Garnisonskirche befindet.

Wie sehr die verbrecherische Kooperation der totalitären Nachbarmächte Polens Einfluss auf das Schicksal einzelner polnischer Familien hatte, zeigt das tragische Lebensende von Jan Nierzwicki (Vater) und Mieczysław Nierzwicki (Sohn).

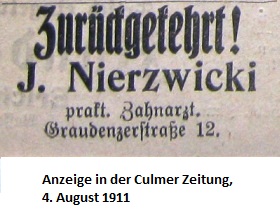

Der 1874 geborene Zahnarzt Jan Nierzwicki hatte sich nach seinem Studium in München in Culm niedergelassen und engagierte sich noch zu preußischer Zeit in polnischen Organisationen. Während der Zwischenkriegsjahre setzte er sein umfangreiches gesellschaftliches und politisches Engagement fort. Insbesondere hat er als Heimatforscher mehrere Publikationen veröffentlicht, die unter anderem der Geschichte der Kirchengemeinde und der des örtlichen Gymnasiums gewidmet sind.

Der 1874 geborene Zahnarzt Jan Nierzwicki hatte sich nach seinem Studium in München in Culm niedergelassen und engagierte sich noch zu preußischer Zeit in polnischen Organisationen. Während der Zwischenkriegsjahre setzte er sein umfangreiches gesellschaftliches und politisches Engagement fort. Insbesondere hat er als Heimatforscher mehrere Publikationen veröffentlicht, die unter anderem der Geschichte der Kirchengemeinde und der des örtlichen Gymnasiums gewidmet sind.

Zur örtlichen polnischen Führungsschicht zählend, deren Auslöschung sich die Nationalsozialisten zum Ziel gemacht hatten, wurde er kurze Zeit nach der deutschen Besetzung Polens inhaftiert und am 5. November 1939 in Klamry ermordet.

Sein 1915 in Culm geborener Sohn Mieczysław, der 1934 am örtlichen Gymnasium seine Abiturprüfung bestanden und als Buchhalter in der Przechowo-Młyny i Tartaki S.A. in Przechowo unweit seiner Heimatstadt gearbeitet hatte, wurde als Reserveoffizier dem 66. Kaschubischen Infanterieregiment zugeteilt und gehört zu den Opfern von Katyń.

Sein 1915 in Culm geborener Sohn Mieczysław, der 1934 am örtlichen Gymnasium seine Abiturprüfung bestanden und als Buchhalter in der Przechowo-Młyny i Tartaki S.A. in Przechowo unweit seiner Heimatstadt gearbeitet hatte, wurde als Reserveoffizier dem 66. Kaschubischen Infanterieregiment zugeteilt und gehört zu den Opfern von Katyń.

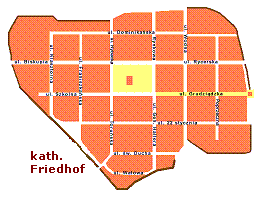

An Vater und Sohn erinnern Gedenktafeln am Familiengrab auf dem katholischen Friedhof in Culm.

Quellen:

- Anna Soborska-Zielińska, Pomnik Katyński, in: Chełmińskie pomniki i tablice pamiątkowe, Chełmno 2001, S. 186 ff

- Anna Soborska-Zielińska, Tablica pamiątkowa poświęcona oficerom 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pomordowanym w 1940 roku przez NKWD w Katyniu i innych miejscach kaźni, in: Chełmińskie pomniki i tablice pamiątkowe, Chełmno 2001, S. 200 ff

- Stefan Rafiński, Chełmiński Słownik Biograficzny, Chełmno 2006, S. 131

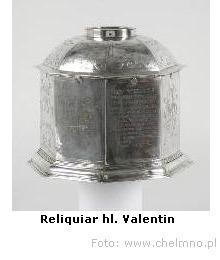

Chełmno wirbt seit knapp 25 Jahren damit, die „Stadt der Verliebten“ zu sein und begeht den Valentinstag (14. Februar) mit einem besonderen Veranstaltungsprogramm. Wie kommt es dazu?

Chełmno wirbt seit knapp 25 Jahren damit, die „Stadt der Verliebten“ zu sein und begeht den Valentinstag (14. Februar) mit einem besonderen Veranstaltungsprogramm. Wie kommt es dazu?