Bis heute ist die die Altstadt von Chełmno umschließende Wehrmauer mit einer Länge von ungefähr 2270 Metern fast vollständig erhalten geblieben. Ihre Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück. Wenn Sie möglichst viel von der historischen Stadtmauer sehen möchten, kann ich Ihnen folgende 2,4 km lange Route empfehlen, die Sie einmal rund um die Altstadt führt:

Die Route besteht durchweg aus befestigten Wegen, sei es Betonpflaster, Granit oder Asphalt. Viele Abschnitte werden beleuchtet und können auch nach Einbruch der Dunkelheit sicher genutzt werden.

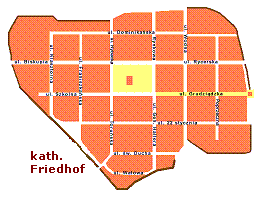

An der Ulica Toruńska haben Sie zwei Möglichkeiten: Anstatt den auf der Online-Karte angezeigten Weg über den Friedhof südwestlich der Altstadt zu nehmen, können Sie auch dem Gehweg direkt an der Stadtmauer, und zwar auf ihrer nördlichen Seite, folgen, der von der Ulica Toruńska aus an der Martinskirche vorbei bis zum Pulverturm an der Ulica 22 Stycznia verläuft. Weiter unten finden Sie in diesem Beitrag eine ausführliche Beschreibung der gesamten Route. Unterwegs werden Sie eine Reihe größerer und kleinerer Sehenswürdigkeiten sehen wie:

- Graudenzer Tor

- Solidaritäts-Denkmal

- Burgmodelle an der Stadtmauer

- ehemaliger jüdischer Friedhof

- Jungfrauenturm

- Denkmal für das 66. Kaschubische Infanterieregiment

- Heilig-Geist-Kirche

- (bei Wahl des Wegs nördlich der Stadtmauer) Martinskirche

- (bei Wahl des Wegs südlich der Stadtmauer) Katholischer Friedhof

- Grab Nikodem Bardzkis

- Grab Antoni Piotrowiczs

- Pulverturm

- Franziskanerkirche

- Kloster

- Wasserturm (aus gewisser Entfernung)

- Alte Promenade

- Neue Promenade

Beschreibung:

Wir beginnen unseren Rundgang am Graudenzer Tor, dem ehemaligen Stadttor am östlichen Ende der Fußgängerzone. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein kleiner gebührenpflichtiger Parkplatz. Natürlich kann man auch an einer beliebigen anderen Stelle der Route „einsteigen“.

Wenn Sie auf der östlichen Seite des Graudenzer Tors stehen und sich diesem zuwenden, sehen Sie rechts die Stadtmauer im Bereich des Neue Promenade genannten Parks. In unmittelbarer Nähe, rechts hinter Ihnen, befinden sich das Grab des unbekannten Soldaten und die Stadtverwaltung.

Nachdem Sie noch einen Blick auf die Gedenktafel für Papst Johannes Paul II. am Graudenzer Tor geworfen haben, gehen Sie bitte nach links, also in südliche Richtung, und betreten den dortigen Stadtpark. Nach wenigen Schritten erkennen Sie bereits das Denkmal für den bekannten Chirurgen Ludwik Rydygier und weiter rechts, am Rande der Altstadt, den markanten verglasten Anbau des Gebäudes Grudziądzka 36. In diesem Bereich hat sich die Stadtmauer nicht erhalten. Wir werden sie erst wieder in Höhe des Solidaritätsdenkmals sehen, und zwar auf der rechten Seite. Wenn Sie dort, in Richtung Ulica 22 Stycznia, auf die Stadtmauer zugehen, sehen Sie unmittelbar an der Mauer einen Gedenkstein mit einer Inschrift in deutscher und polnischer Sprache, der an den ehemaligen evangelischen Friedhof erinnert. Gehen Sie anschließend bitte zurück zum Hauptweg des Stadtparks und dann wieder nach Süden die kleine Treppe hinunter in Richtung des Ausstellungsgeländes mit den Burgmodellen, das von Ihnen aus gesehen auf der rechten Seite zwischen dem von alten Bäumen gesäumten Hauptweg und der Stadtmauer liegt.

Der Stadtpark war einst ein Friedhof, und zwar sein westlicher Teil der evangelische Friedhof, der südöstliche Bereich der jüdische Friedhof, der ab Herbst 1939 von den deutschen Besatzern völlig zerstört und anschließend teilweise überbaut worden ist. An ihn erinnert ein Gedenkstein an der verkehrsreichen Hauptstraße Aleja 3 Maja, an der der Stadtpark endet.

Wenn Sie den Stadtpark auf seiner Südseite, also an der Aleja 3 Maja, verlassen, sehen Sie eine Fußgängerampel. Wir wechseln aber am besten nicht die Straßenseite, sondern gehen auf dem Bürgersteig auf der nördlichen Seite der Aleja 3 Maja weiter. Rechts erkennen Sie eine Sportanlage mit Fußball- und Basketballfeld, an die sich ein Spielplatz unmittelbar an der Stadtmauer anschließt. Bald darauf sehen Sie den Jungfrauenturm und gleich dahinter das Denkmal für das 66. Kaschubische Infanterieregiment.

Sobald Sie an diesem Denkmal vorbeigegangen sind, nutzen Sie bitte die Zebrasteifen, um auf die begrünte Insel in der Mitte der Fahrbahn und weiter auf die andere Seite der Aleja 3 Maja zu gelangen. Bitte achten Sie auf die Autos! Es herrscht oft starker Verkehr.

In diesem Kreuzungsbereich können Sie die Stadtmauer und ihren Verlauf gut sehen. An dieser Stelle ist ein interessanter Abstecher in die Altstadt möglich, denn wenn man die Aleja 3 Maja in südwestliche Richtung weitergeht, kann man nach bereits 50 m links die Garnisonskirche mit dem Katyń-Denkmal betrachten. Unmittelbar dahinter befindet sich die Stadtbibliothek, hinter der wiederum das Geburtshaus Kurt Schumachers steht. Kehren Sie anschließend bitte auf demselben Weg zum Kreuzungsbereich Ulica Wodna / Aleja 3 Maja, also zur Stadtmauer, zurück.

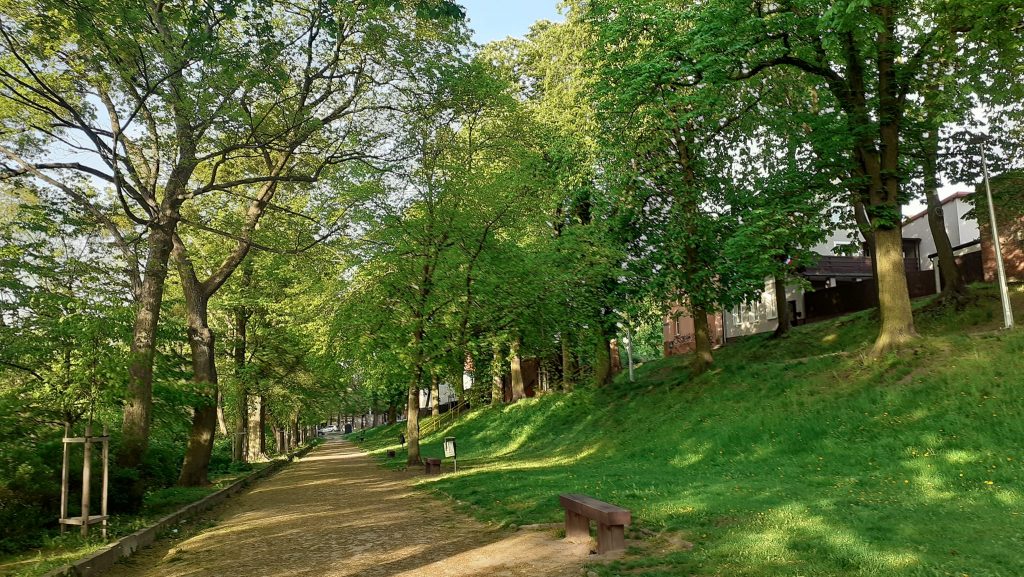

Wir verlassen nun den Kreuzungsbereich und gehen in südlicher Richtung an der historischen Wehrmauer den mit Granit gepflasterten Gehweg entlang, der erst nach etwa 350 m an der Ulica Toruńska endet. Wir kommen in einen ruhigen Bereich. Wenn Sie nach links sehen, erkennen Sie eine steile Böschung und Dutzende Meter weiter unten Kleingärten. Während Sie an der Stadtmauer weitergehen, die an diesem Abschnitt in den letzten Jahrzehnten oft instandgesetzt werden musste, haben Sie auch eine schöne Aussicht auf südlich der Altstadt gelegene Stadtteile. Wie Sie sehen werden, ist Chełmno, obwohl eigentlich im Flachland gelegen, eine durchaus „bergige“ Stadt.

Der Gehweg endet an einer weiteren verkehrsreichen Straße, der Ulica Toruńska. Wenn Sie hier einen Blick auf die andere, also die nördliche, Seite der Stadtmauer werfen, können Sie gut die Heilig-Geist-Kirche betrachten. Wir gehen jedoch auf dieser Straßenseite nicht weiter in die Altstadt hinein, sondern folgen der Ulica Toruńska ein kurzes Stück in südliche Richtung, denn direkt gegenüber dem Haupteingang zum katholischen Friedhof auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Zebrastreifen, an dem wir die Straße sicher überqueren können.

Sobald Sie diesen Fußgängerüberweg genommen haben und am kleinen Parkplatz vor dem Haupteingang zum Friedhof stehen, haben Sie die Wahl: Sie können entweder durch den Haupteingang den Friedhof betreten und dessen Hauptweg folgen, um die südliche Seite der Stadtmauer aus gewisser Entfernung zu betrachten, oder Sie gehen auf dem Bürgersteig die Ulica Toruńska in nördliche Richtung entlang, um unmittelbar hinter der Stadtmauer nach links in den Gehweg (an seinem Beginn befinden sich eine Reihe von Treppenstufen) einzubiegen, der direkt an der Stadtmauer und der Martinskirche entlang bis zum Pulverturm führt.

Falls Sie sich für die Route über den Friedhof entscheiden, werden Sie dort bald rechts den ältesten und repräsentativsten Teil sehen. Dort liegen u. a. das Grabmal Nikodem Bardzkis und das Grab Wojciech Łożyńskis. Ein gewisses Stück weiter befindet sich links direkt am Hauptweg das Grab Antoni Piotrowiczs. Der etwa 200 m lange Hauptweg des Friedhofs, der, wie Sie gut erkennen werden, teilweise auf stark abschüssigem Gelände angelegt worden ist, endet an einer Treppe, an der Sie bitte nach rechts nach oben gehen, also auf die Stadtmauer zu. Von der Treppe aus haben Sie einen guten Blick auf den obersten Bereich des Friedhofs und den Pulverturm. Den Friedhof verlassen Sie durch das kleine Tor in der Stadtmauer. Von dieser Stelle aus sehen Sie nach ein paar Schritten die der Altstadt zugewandte Seite des Pulverturms.

Wir verlassen nun vorübergehend die unmittelbare Nähe der Stadtmauer und folgen der in der Altstadt gelegenen Ulica Klasztorna in nördliche Richtung. An der Kreuzung mit der Ulica Szkolna können Sie nach links einen Abstecher zur Berufsschule machen. Von dieser Kreuzung aus erkennen Sie ebenfalls den Turm der Marienkirche. An der Ulica Szkolna liegt zudem, näher der Ulica Franciszkańska, die Culmer Akademie.

Bitte folgen Sie weiterhin der Ulica Klasztorna in nördliche Richtung. Sobald Sie die Kreuzung mit der Ulica Biskupia erreicht haben, sehen Sie links eine Mauer und dahinter, also links von uns gesehen, das große Grundstück des Klosters mit verschiedenen Gebäuden, auf der rechten Seite wiederum unmittelbar an der Straßenecke die 2023 modernisierte Turnhalle des Schulzentrums Nr. 1 sowie gleich dahinter die mächtige Franziskanerkirche.

Wir nehmen den Zebrastreifen, überqueren die Ulica Biskupia in nördliche Richtung und gehen die Ulica Klasztorna weiter entlang auf die direkt an der Straße gelegenen Gebäude des Klosters zu. Rechts hinter der Turnhalle befindet sich das heutige Schulzentrum Nr. 1. Dieses eindrucksvolle Gebäude aus dem Jahr 1865 entstand damals als neuer Sitz für das Königlich Katholische Gymnasium.

Die Ulica Klasztorna endet an dieser Stelle zwischen Kloster und Schulgebäude und wir gehen jetzt nach rechts, also in östliche Richtung, die Ulica Dominikańska weiter. Die Stadtmauer verläuft hier in einem von der Straße aus nicht einsehbaren Bereich. Bitte folgen Sie der Ulica Dominikańska bis zur Ulica Rybacka. Unterwegs können Sie einen kurzen Blick in die schmale Ulica Franciszańska rechts werfen, an der, gleich gegenüber der Schule, das letzte Wohnhaus Kurt Schumachers in Chełmno (nicht sein Geburtshaus) steht.

Sobald wir die Kreuzung mit der Ulica Rybacka erreicht haben, von der aus Sie den etwa 100 m entfernten Wasserturm sehen, biegen wir in diese nach links ein. Sie führt zum ältesten Stadtpark, der Alten Promenade. Hier sehen wir links einen interessanten Abschnitt der Stadtmauer. Rechts jedoch musste die Wehrmauer an dieser Stelle bis in Höhe der Ulica Rynkowa den vor 145 Jahren gebauten Wohnhäusern weichen. Von der Alten Promenade aus fällt das Gelände nach Norden stark ab. Unterhalb sieht man in der blätterlosen Zeit des Jahres durch die Baumkronen den Stadtteil Rybaki im Weichseltal. Wir gehen in östlicher Richtung durch den etwa 200 m langen Park und erreichen schließlich die Ulica Wodna.

An der Ulica Wodna, die wir an dieser Stelle, auf den Autoverkehr achtend, auf dem Zebrastreifen überqueren, beginnt ein unmittelbar an der Stadtmauer entlangführender Gehweg, der bis zur Neuen Promenade geht. Wenn Sie möchten, können Sie einen Abstecher zur Dominikanerkirche machen. Das Gotteshaus liegt nur etwa 50 m „bergauf“ auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite der Ulica Wodna. Im Sommer kann man die Kirche an manchen Tagen auch von innen besichtigen.

Die Stadtmauer ist zwischen Ulica Wodna und Neuer Promenade sehr mächtig. Der an der Ulica Wodna beginnende schmale Gehweg geht nach etwa 150 m in diesen 190 Jahre alten Stadtpark über. Hinter der sog. Dominikanerbastei können Sie durch das vergitterte Tor in der Stadtmauer einen Blick auf das Veranstaltungsgelände „Mittelalterliche Siedlung“ werfen. In der Neuen Promenade gibt es einen Aussichtspunkt mit Blick ins Weichseltal und einen kleinen Spielplatz. Man kann hier mehrere Wege wählen. Einer führt weiterhin direkt an der Stadtmauer entlang, die nur durch einen Durchgang zur Ulica Rycerska unterbrochen wird. Es lohnt sich, die Stadtmauer an diesem Durchgang von beiden Seiten zu betrachten.

Die Grünflächen der Neuen Promenade, die bei Einwohnern und Touristen sehr beliebt ist, werden jedes Jahr im Frühjahr und Sommer mit Blumen bepflanzt. Auf einer der Flächen erkennen Sie zwei interessante Stelen. Am südlichen Ende der Neuen Promenade, die dort mit einem Springbrunnen abschließt, erreichen wir den Ausgangspunkt unseres Rundgangs, das Graudenzer Tor.

Rundgang nach Einbruch der Dunkelheit:

Selbst in den dunklen Monaten des Jahres kann man dank der vielen beleuchteten Gehwege jederzeit einen Spaziergang an der Stadtmauer unternehmen. Die folgenden Fotos vom 20. Februar 2024 zeigen die Stadtmauer an den Wegen zwischen Aleja 3 Maja – Ulica Toruńska, Ulica Toruńska – Ulica Klasztorna (Nordseite der Stadtmauer) bzw. Ulica Wodna – Neue Promenade.

Was den Abschnitt zwischen Ulica Toruńska und Ulica Klasztorna betrifft, sollte man abends den Gehweg an der Martinskirche nördlich der Stadtmauer nehmen und nicht den Weg über den Friedhof. Auf dem Friedhof gibt es nämlich keine Straßenlaternen o. ä.

Später, nachdem man von der Ulica Klasztorna aus am Kloster vorbeigegangen ist, sollte man von der Ulica Dominikańska aus bei Dunkelheit nicht nach links in die Ulica Rybacka Richtung Alte Promenade abbiegen, sondern die besser beleuchtete Ulica Dominikańska geradeaus – am Wasserturm vorbei – in östliche Richtung bis zur Dominikanerkirche an der Ulica Wodna gehen. Dort wendet man sich nach links, also nach Norden, und befindet sich nach etwa 50 Metern wieder an der im Beitrag beschriebenen Route, die von der Ulica Wodna aus direkt an der Stadtmauer bis zur Neuen Promenade verläuft.

An dieses Stadttor aus dem 14. Jh., das auch „Grubener Tor“ oder im Polnischen „Törchen“ genannt wurde, wurde um das Jahr 1620 eine der Leidenden Mutter Gottes gewidmete Kapelle in Stile der niederländischen Renaissance angebaut. An der Ostwand befindet sich in einer Nische eine Pieta, im Inneren der Kapelle hingegen ein barocker Messtisch. Eine Pieta aus dem 15. Jh. steht auf dem Altar. Ebenso befindet sich in der Kapelle eine Skulptur, die den bekümmerten Christus darstellt. Weiter gibt es ein Ölgemälde aus dem Jahre 1762, das den hl. Jan Kant mit der Stadtansicht von Culm im Hintergrund darstellt.

An dieses Stadttor aus dem 14. Jh., das auch „Grubener Tor“ oder im Polnischen „Törchen“ genannt wurde, wurde um das Jahr 1620 eine der Leidenden Mutter Gottes gewidmete Kapelle in Stile der niederländischen Renaissance angebaut. An der Ostwand befindet sich in einer Nische eine Pieta, im Inneren der Kapelle hingegen ein barocker Messtisch. Eine Pieta aus dem 15. Jh. steht auf dem Altar. Ebenso befindet sich in der Kapelle eine Skulptur, die den bekümmerten Christus darstellt. Weiter gibt es ein Ölgemälde aus dem Jahre 1762, das den hl. Jan Kant mit der Stadtansicht von Culm im Hintergrund darstellt.

Der Jungfrauenturm an der ul. 3 Maja ist ein Teil der Stadtbefestigung, der teilweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts rekonstruiert wurde.

Der Jungfrauenturm an der ul. 3 Maja ist ein Teil der Stadtbefestigung, der teilweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts rekonstruiert wurde.

Bis heute ist die die Altstadt von Culm an der Weichsel (Chełmno nad Wisłą) umschließende Wehrmauer mit einer Länge von ungefähr 2270 Metern fast vollständig erhalten geblieben. Die Wehrmauern aus Ziegelsteinen entstanden im 13. und 14. Jahrhundert an der Stelle ursprünglicher Holz- und Erdbefestigungen. Im Jahre 1563 wurden die bestehenden Mauern mit Erlaubnis des Königs Zygmunt August auf die heutige Höhe erweitert.

Bis heute ist die die Altstadt von Culm an der Weichsel (Chełmno nad Wisłą) umschließende Wehrmauer mit einer Länge von ungefähr 2270 Metern fast vollständig erhalten geblieben. Die Wehrmauern aus Ziegelsteinen entstanden im 13. und 14. Jahrhundert an der Stelle ursprünglicher Holz- und Erdbefestigungen. Im Jahre 1563 wurden die bestehenden Mauern mit Erlaubnis des Königs Zygmunt August auf die heutige Höhe erweitert.

Der mit einer Seite an den

Der mit einer Seite an den